こんにちは!今回は神奈川県伊勢原市に鎮座する延喜式内社の比々多神社をご紹介します。

比々多神社は以前にもブログで紹介していますが、境内地・近隣より縄文時代中期に遡る環状配石が発見された神社です。

その歴史は古く、一万年以上前に遡ると言われています。さて、そんな比々多神社におられる御祭神はどなたなのでしょうか?

御祭神は豊斟渟尊(とよくむぬのみこと)、天明玉命(あめのあかるたまのみこと)、稚日女尊(わかひるめのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)と書かれています。

豊斟渟尊とは、ホツマツタヱでは、第三代アマカミ(天皇)のトヨクンヌ様を指します。

カミヨ(上古代)の時代の中でも上代のアマカミですが、どのような方だったのでしょうか?

ヲシテ文献を読みながら、探ってみたいと思います。何分素人の書き下し文にて、至らぬ点はご容赦ください。

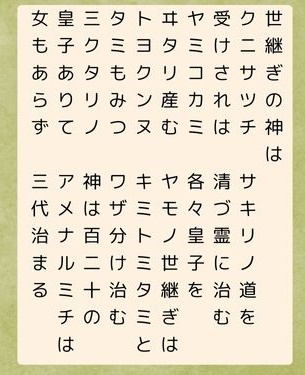

ミカサフミ 2アヤ(※ホツマツタヱ 2アヤとほぼ同じ)から引用

初代アマカミ クニトコタチの世継ぎの神は、国を清やかな霊力をもって治めたことから、

クニサツチと呼ばれた。

(※八人のクニサツチのうち、ヱノミコトとトノミコトが二代目のアマカミになられた)

クニサツチの世継ぎの神はトヨクンヌであった。

トヨクンヌの御治世にキミ(君)トミ(臣)タミ(民)の三階層が生じた。

トヨクンヌには120人もの御子がおられ、結婚制度を持たないアメナルミチの治世が三代続いた。

(※ここでのアメナルミチとは人々が守りゆくべき規範のこと)

器の広いトヨクンヌ様

ヲシテ文献を読むと、トヨクンヌ様は実に120人もの御子がおられ、いずれも男子だったそうです。

何とも、バイタリティ溢れるアマカミだったのですね!

トヨクンヌ様の治世では、結婚制度が確立していない郡婚時代であったので、特定のお妃はおられなかったのでしょう。

120人も御子がおられたのですから、トヨクンヌ様の器の広さにも納得です。

歓迎をお示しになるトヨクンヌ様

比々多神社にお伺いした当時はホツマツタヱを知らなかったので、トヨクンヌ様のこともあまり良く分かっていませんでした。

それにも関わらず、トヨクンヌ様は美鈴の姿を見ると、禊の雨を降らせたり、キジのつがいを歩かせてみたりと、あらゆる方法で歓迎をお示しになられました。

そして、参拝者との距離感がとっても近いアマカミでした。(孫が会いに来た!みたいな感じでした)

『どうしてこんなに歓迎して下さるのだろう、、、』と不思議に思っていましたが、

感激でいっぱいになった美鈴は、トヨクンヌ様に御礼をお伝えし、御前を後にしました。

こちらの神社も波動が心地よく、暫く境内を散策しました。古代の遺跡(下谷戸縄文遺跡)は元宮に行く途中で見学できます。

晴れた日には、元宮から伊勢原市街地を一望できるのでおすすめです。

稚日女尊とは?

さて、御祭神のお名前に稚日女尊(わかひるめのみこと)と書かれていますが、このお方はアマテルカミ(天照大神)の姉君のワカヒメ様で、イミナをヒルコといいます。

ワカヒメ様はイサナギ・イサナミ様の長女としてお生まれになりますが、ご両親が厄年であったため捨て子となり、カナサキさん(近畿地方のクニカミ、スミヨシとも呼ばれる)に育てられます。

捨て子といっても、本当に捨てられたという意味ではなく、『いったん捨てた子を拾って育てると丈夫に育つ』という伝承に乗っ取った、形式に沿ったものと思われます。

琴と和歌に秀でたワカヒメ様は、後にアマテルカミの左の臣となったオモイカネさんに恋心を抱きます。

恋心が募ったワカヒメ様は、遂にウタミ(短冊のようなもの)に恋歌を書いてオモイカネさんに贈るのでした。

オモイカネさんはウリフツキ(潤月)を取り入れたコヨミ(暦)を改新するほど頭脳明晰な方なのですが、思いがけない恋歌に驚いてしまいます。

そして、ワカヒメ様からのお歌を養父のカナサキさん(→同じく和歌の達人)に見せます。

カナサキさんは『これは廻り歌で、上から読んでも下から読んでも同じ意味になり、替えごとならぬ(結婚するしかない)ウタです』とオモイカネさんに伝えるのでした。

かくして、オモイカネさんとワカヒメはめでたくゴールインするのでした。

参拝当時はワカヒメ様のことも良く分からなかったのですが、あの柔らかな波動はきっとワカヒメ様のものでもあったのでしょう。

トヨクンヌ様にお会いできる比々多神社に是非ご参拝ください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考図書:ホツマ辞典/ミカサフミ・フトマニ:池田満氏著、秘められた日本古代史ホツマツタヘ/松本善之助氏著