新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年の伊勢神宮参拝にあたり、伊雑宮も参拝するがよいと眷属の方に言われたので、

行ってみることにしました。

近鉄志摩線の上之郷駅から歩いてすぐのところにありました。

二見浦は風が強かったのですが、こちらはポカポカと暖かいお天気でした。

この地は温暖で、当時でも住みやすい所だったのではないでしょうか?

このイサワの地は当時の大型船が停泊できる伊勢湾からも近く、気候も温暖です。

ニニキネ様が稲作の灌漑事業を最初に成功させた土地でもあります。

この灌漑事業により、全国的に稲作の多収がもたらされ、タミは豊かになっていきました。

交通の便、気候、食物の確保の点からもイサワはミヤコにはうってつけの土地だったと思います。

皇大神宮別宮 伊雜宮

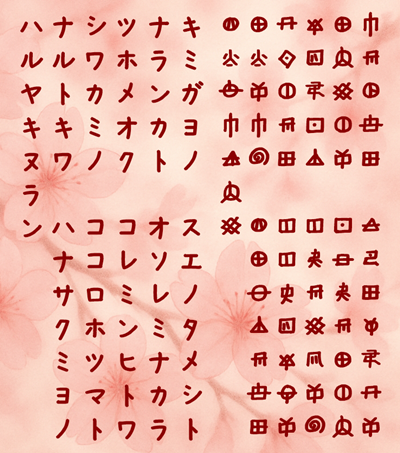

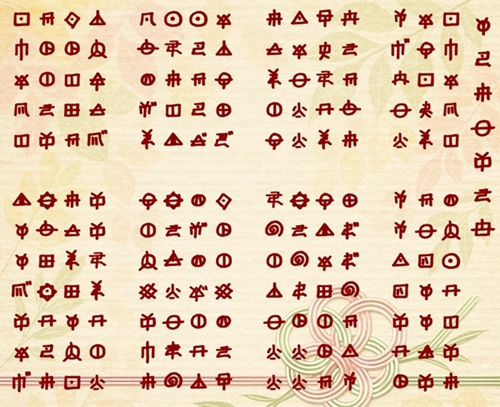

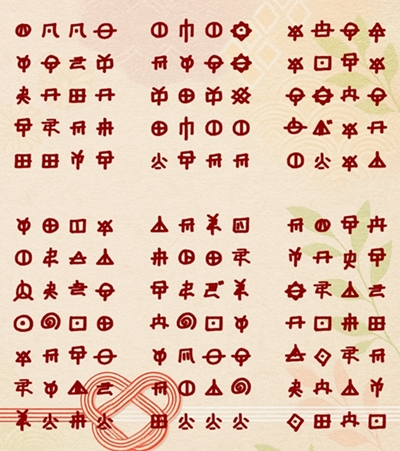

アマテルカミ(天照大神)はトヨケカミ亡き後、人々をより幸福にするため、ハラミノミヤからイサワへの遷都を決めます。

アマテルカミがマツリゴトを行ったイサワノミヤに行ってみます。

想像していたよりもお社はこぢんまりとしていましたが、その分、とても身近で落ち着いた空気を感じました。

鳥居をくぐり、手水舎で手を清めるとすぐに正殿が見えてきました。

正殿の前にやってきました。こちらはまじかにアマテルカミにお会いできます。

他に参拝客はおられなかったので、丁寧にご挨拶をして、この国の発展にご尽力下さった感謝をお伝えします。

すると、アマテルカミは濃紺のお召し物でお出ましになられました。

いつものように慈しみ深く、あたたかいお心を感じました。

随分前にアマテルカミはトヨクンヌ様と雰囲気が似ていると書いたのですが、

参拝者と距離感が近いのでそう感じました。

アマカミ(天皇)という近寄りがたい、想像の範疇を超えるイメージを払拭した方がアマテルカミなのでした。

正殿裏手の居住地

池田満氏の著書に社殿の奥に多くのお妃が生活していた台地があると書かれていましたが、

社殿の裏手に勾玉池があり、広いお庭が見えてきたので散策することにしました。

ですが、、、

なんと!マムシ注意の看板が!!!社殿の奥が立ち入り禁止になったのは恐らく

マムシが出るからではないでしょうか?

「えっ!マムシ」っと、一瞬ひるんだのですが、

その日は、厚手のズボンに厚手の靴を履いていたので、地面が見える場所を歩き、

茂みや草むらは歩かないことを徹底して、お庭を見学させて頂くことにしました。

勾玉池の周囲を歩くと何とも清々しく、木々の葉の合間から、ぱあーっと光が差し込んで、心が洗われるようでした。

イサワの温暖な気候もあり、ポカポカと心地よい散策になりました。

立ち入り禁止エリアを見渡すと、確かにアマテルカミ(天照大神)の13人のお妃が住むには十分な広さですが、

お付きの方々、お子様を考慮するとむしろ手狭では?と思いました。

池田氏によると、立ち入り禁止区域には杉の巨木の二樹があるそうですが、

残念ながら見学できませんでした。

忌火屋殿(いみびやでん)のすぐ裏手にもとっても素敵な夫婦木がありました。

夫婦木の秘密

樹木の種が接近して発芽すると、幼木の段階で根が絡み合い、成長過程で組織レベルでつながる自然癒合が起こります。

この一体化により、耐風に強くなる、地盤を広く支える、養分・水分を融通し合うなどのメリットが得られます。

別々の存在でありながら、基を同じくして支え合う姿に、古くから人々は「夫婦」という名を重ねてきたのでしょう。

なんとも伊雑宮に相応しい大木ですね。

古代の息吹を感じる社叢

静寂の中を歩いていると、アマテルカミ御在位時の雰囲気を感じ取ることができました。

参拝者の方が立ち去ると、辺りは静寂に包まれて、ヒヨドリのさえずり声が響き渡ります。

イサワに遷都されたのち、アマテルカミとホノコヒメ(=セオリツヒメ)との間に待望の御子、オシホミミ様が誕生します。

眷属の方に教えて頂いたのですが、実はニニキネ様も伊勢のお生まれなのだそうです。

オシホミミ様に譲位した後に、アマテルカミは内宮の地にお移りになります。

有名な巾着楠も見学しました。

宿衛屋(しゅくえいや)近くにあるクスノキ。根元が巾着のように大きく膨らんでいることから、その名がつきました。 かつてそこにあった石を、成長とともに飲み込んでしまったためにこの形になったと言い伝えられています。 その形から「福を溜め込む」「財を成す」として、金運アップのパワースポットとしても親しまれています。

終始、光に包まれた参拝になりました。

古代の息吹が感じられ、光が織りなす神秘的な空間の伊雑宮に是非ご参拝ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

伊勢神宮参拝記はまだ続きます。

ホツマ辞典/池田満氏著