こんにちは!今日はホツマツタヱからオキツヒコさんのエピソードをご紹介します。

このオキツヒコさんは一般的には竈神(かみどかみ)=『家庭の火を司り、煮炊きを助ける神』として信仰されているそうです。

では、ホツマツタヱではどのように記載されているのか見ていきたいと思います。

その前に、オキツヒコさんとは誰なのかを説明します。

オキツヒコさんとは

オキツヒコさんはソサノヲさんの孫にあたる方です。ニニキネ様とコノハナサクヤヒメのエピソードでも出てこられる方ですが、

ニニキネ様がアシツヒメ(コノハナサクヤヒメ)にウタを送る際に、勅使に選ばれた方です。

(ニニキネ様の側近だったのでしょうね。)

もっと厳密に言うと、ソサノヲさんの6番目の御子、クラムスビさんの息子にあたります。

竈(かまど)の歴史

さて、オキツヒコさんのエピソードに入る前にちょっと竈(かまど)の歴史について触れたいと思います。

ホツマツタヱではミカマト(御竈所)の名称で出てきます。ということは、カミヨ(上古代)の時代に既に竈が存在していたことになります。

カマト(竈)が存在しているのですから、当然カマ(釜)ニステカマ、ナベ・テナベ等、調理具に関する用語が出てきます。

池田満氏によると、カマトに掛けられていた用具は土器であり、考古学の研究に拠れば土器の存在は優に1万年は遡るのだそうです。

実際に神奈川県の下溝遺跡群で頂いたパンフレットには、縄文時代中期(5,500~4,400年前)には煮炊き用と貯蔵用の土器が存在し、煮炊きができるようになったことで人々の食生活が安全で豊かになったと書かれています。

4,400年前に煮炊き用の鍋があったならば、アマテルカミの時代(B.C700~500年頃とされる)にはもっと使い勝手の良い鍋になっていたことでしょう。

どうしてミカマト(御竈所)の神になったのか?

それでは、オキツヒコさんと竈のエピソードをホツマツタヱ本文から見ていきたいと思います。

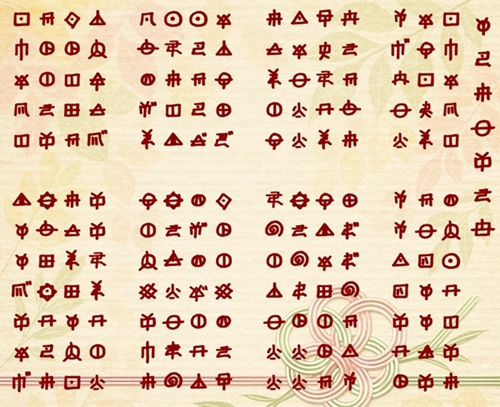

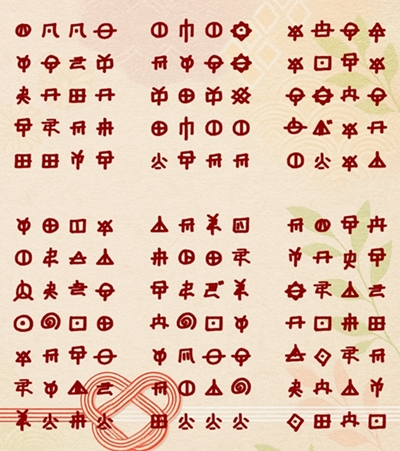

今回は日本の古代文字ヲシテ語で掲載します。

以上、ヲシテ本文からの引用です。

現代では使われない言い回し等あるため、随所で分からない箇所もありますが、美鈴なりに訳を考えてみました。

(何分素人の訳文ですので、誤りがある場合は何卒ご了承ください)

あるときオキツヒコさんは妻と仲たがいをし、縁が切れてしまいます。

父のウホトシさんが身内を呼んで、伊勢の宮にてマフツの鏡を覗いてみると、

夫がニステガマを分けて、妻はツクマナベを隠しています。

なんとかよりを戻して欲しいのに、とうとう夫も立ち去ろうとしています。

そこで、父親のクラムスビさんがオキツヒコさんを叱ります。

そして、汚れてしまったニステガマを磨くように言うのでした。

オキツヒコさんは親の言うとおりにして、再び妻とよりを戻します。

めでたく仲睦まじくなった二人はイモヲセ=(夫婦)の道を

守り、諸国を巡りこの逸話を世に知らせます。

アマテルカミはこのことをお褒めになって、

カマトカミの褒め名を与え、汚れてしまったテナベも

磨けば光ると仰せられました。

それで、オキツヒコさんは竈神(かまどかみ)としてお祀りされているという訳なのでした。

上古代のアマカミ(天皇)であられた、アマテルカミ(天照大神)が説いた夫婦のミチを『イセノミチ』と言います。

このオキツヒコさんのエピソードは、アマテルカミが説いたイモヲセのミチが詳細に書かれている、

ホツマツタヱ13アヤに記載がありますので、興味のある方は是非お読みください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考図書:池田満氏『ホツマ辞典』