こんにちは!今日は前回に引き続き、オシホミミ様即位の際の、アマテルカミ(天照大神)のミコトノリをご紹介します。

では、早速見ていきたいと思います。前回と同様、思わず涙がこぼれてしまう感動的なミコトノリとなっております。

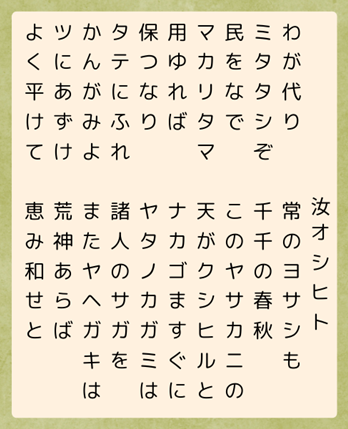

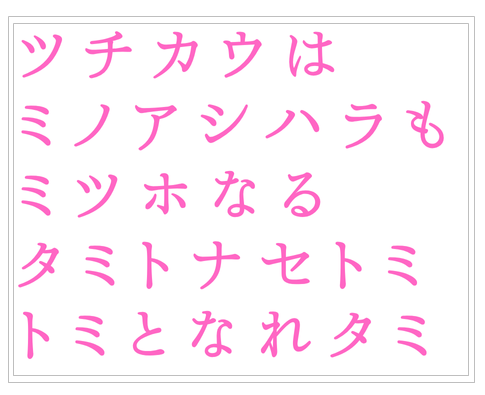

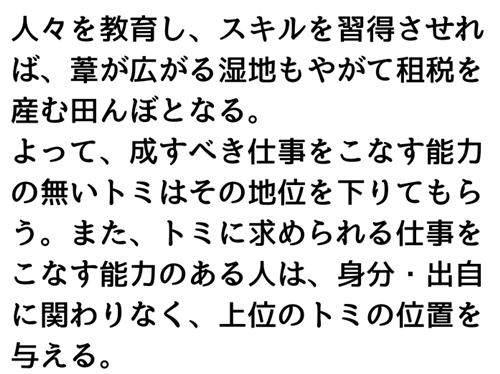

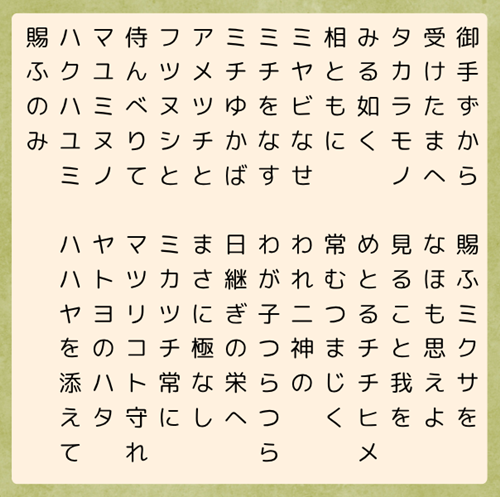

このミクサのタカラモノこそ、私と思ってもらいたい。そのために、これを今授けるのです。

尊敬限りないタカミムスビの御娘、チチヒメを娶ったのはたいへん良かったと思います。

今後ともに常むつまじくミヤビをするように祈ります。

私はイサナギ・イサナミ両神の踏んでこられたアメナルミチを、そのまま受け継いで、一生懸命歩んできました。

わが子である汝もまた、この同じミチを踏み行ってゆきなさい。

熟慮に熟慮を重ね、躬行につぐ躬行を重ねることです。

そうすれば、太陽と御子としてのわが皇室の栄えることは、

アメツチと共に極まりないのは疑いを知れません。

左のトミ(臣)のミカツチにはカガミを預け、右のトミ(臣)のフツヌシにはツルギを任せて、

政治を守ってゆきなさい。

マユミヌノ、ヤトヨノハタ、ハクハユミ、さらにハハヤも一緒に授けるとしましょう。

アマテルカミご存命時から2,000年以上も経過しているにも関わらず、今もなおミコトノリが心に響くのは、ひとえにアマテルカミが温かい心の持ち主だったからに他なりません。

オシホミミ様の妃:タクハタチチヒメ

さて、文中に出てくるチチヒメとは第七代タカミムスビのタカギさんの娘で、イミナをスズカと言います。

アマテルカミが直々にスズカと命名しました。このスズカには『物欲に拘泥しない生き方』という意味があります。

美鈴の「鈴」もスズカヒメの「スズ」からいただいています。

タクハタチチヒメは、クシヒコさんの奥様のミホツヒメやフトタマさんの姉でもあります。

日本各地に存在するスズカ神社は本来タクハタチチヒメをお祀りしていたと想定されます。

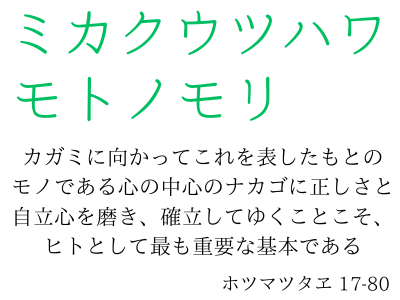

スズカの教え

この『スズカ』をもう少し詳しく説明します。

人のタマシヰはアメ(全宇宙)の中心から降りてきて、肉体の死後再びアメへ還ると考えられていました。

そのため、いずれアメ(全宇宙)の元に還るのに必要以上の物欲に駆られるのは、

『人の本来の幸せを見誤り、かえって他人の羨みを買ってしまう』ため愚かであるという考え方です。

そして、物欲に取りつかれた状態を「スズクラ」と言います。

このススカ(スズカ)の考え方を解いた『ススカノフミ』という書物も存在していました。

ミカツチさんとフツヌシさん

更に、文中に出てくる『ミカツチ』とはタケミカツチさん(鹿島神宮 御祭神)のことで、『フツヌシ』とは香取神宮の御祭神ですね。

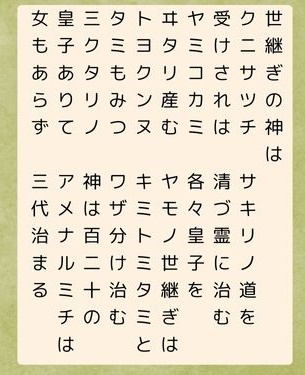

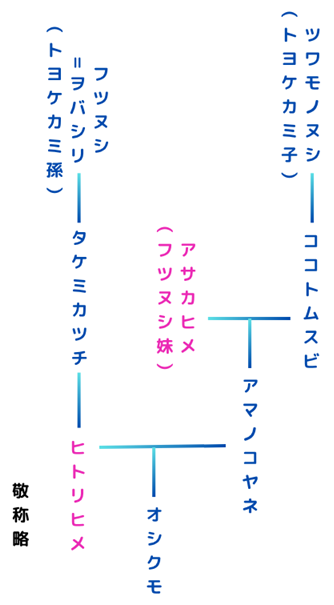

お二人ともオシホミミ様に仕えておられた重鎮で、タカミムスビ家のご出身です。

ホツマツタヱによると、フツヌシさんはトヨケカミの孫、タケミカツチさんはフツヌシさんの子どもと書かれています。

また、藤原氏の先祖のアマノコヤネさんの親戚でもあります。下記の系図をご覧ください。

タケミカツチさんについてはまた別の記事で詳しく説明したいと思います。

さいごに

前回に引き続き、オシホミミ様即位の際のアマテルカミのミコトノリをご紹介しました。

この内容は一般的には知られていないため、大変貴重な内容となっております。

今後もアマテルカミが語られる深遠なミコトノリを折に触れて、ご紹介したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!