こんにちは!今日は前回に引き続きアマテルカミのミコトノリを見てきたいと思います。

いつものように松本善之助氏の著書より引用させていただきます。

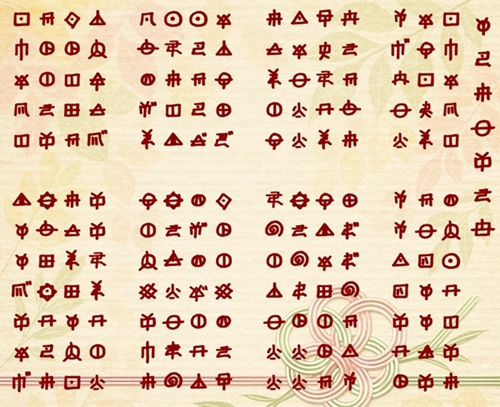

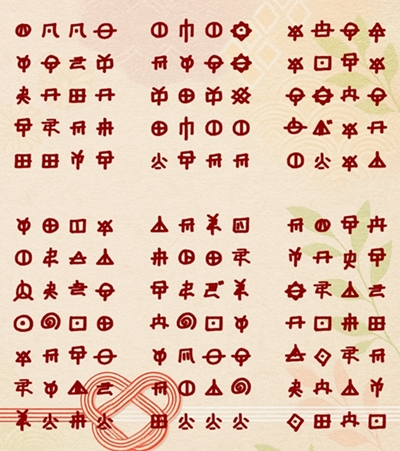

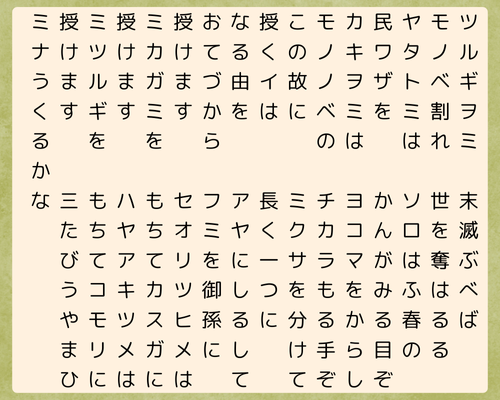

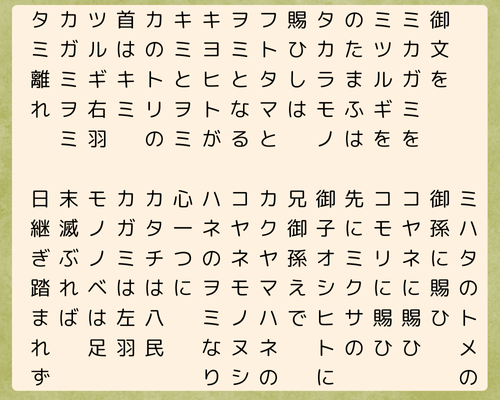

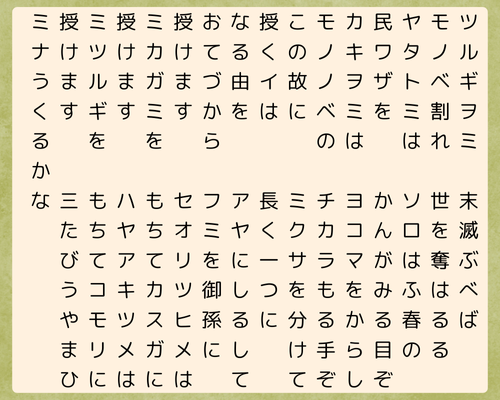

ホツマツタエ24アヤ10~18頁

ホツマツタエ24アヤ10~18頁

一方、ツルギヲミがしゃんとせず、その末裔がヨタヨタしていては、

輩下のモノノベは仲間割れをし、世を奪われるような羽目に遭うのは必定です。

カガミヲミの役目は、穀物を背負って、営々として働くタミの日常がうまくゆくように

仕組みづくりを行い、心を配ることです。

ツルギヲミの役目は、不心得者を罰し、モノノベの力をもりたてることです。

このようにタカラモノをミクサに分けて授けるのは、

長くこの国が一体であるように願うからに他なりません。

大神はこう仰って、経世の文章が書かれている宝典を、お手ずから御孫ニニキネ様に

授けられた。

正妃セオリツヒメは、ミカガミをカスガに、ツ(西)ノスケキサキのハヤアキツヒメは、

ミツルギをコモリに賜った。

両大臣は深々と三度礼拝をし、恐懼して宝典を受け取った。

以上となります。松本氏がとても分かりやすく解釈を付けて下さったので、詳しい説明は省略します。

さて、ここまでアマテルカミのミコトノリをご紹介しました。

あまり気の利いたことは書けませんが、

上古代の日本の最高指導者でありながら、決して驕り高ぶらず、常に謙虚な心を忘れないで、

民に恵み与えようとされていた姿勢が文面から伝わります。

アマテルカミ

アマテルカミ

そして、左右の臣、カスガとはアマノコヤネさんのことであり、コモリとはクシヒコさんの息子のコモリカミのことです。

このお二方はアマテルカミの薫育を受けた方で、寸暇を惜しんでは人々の指導にあたられていました。

最高指導者が優秀ならば、側近の方々も優秀だったのですね。

補足

前編のミコトノリにも書かれていた、カガミヲミというのはミクサタカラのカガミを預かる左の臣のことで、ツルギヲミとは、ヤヘカキノツルギを預かる右の臣のことです。

モノノベは軍事・警察を司る役職でツルギヲミの管轄でした。

セオリツヒメとはアマテルカミの正妃ムカツヒメのことであり、ハヤアキツヒメとはカナサキさん(スミヨシとも呼ばれる)の娘で、アマテルカミとの間にアマツヒコネさんを儲けています。

ハヤアキツヒメ(アキコヒメ)

ハヤアキツヒメ(アキコヒメ)

特筆すべき箇所

ここで大切なことは、トノヲシテをアマカミが拝持し、左右の大臣が、ミクサタカラのカガミとツルギを拝持したということです。

松本善之助氏も述べているように、立法、司法、行政の三権分立がわが国の古代政治(アマテルカミの治世はB.C.700~500年頃と推定)においても、独自の三鼎(みつがなえ)法によって成立していたことがホツマツタエから明らかになったことです。

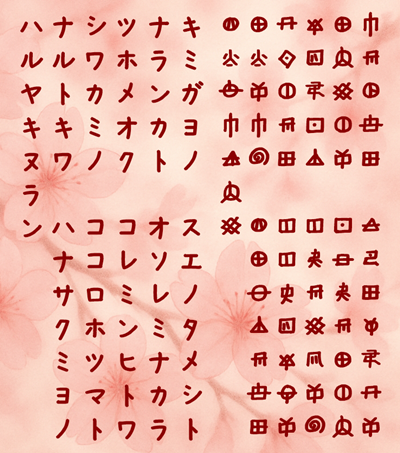

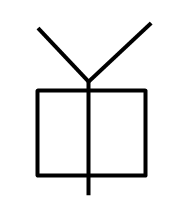

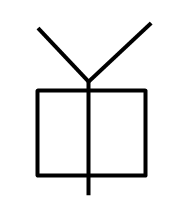

このトノヲシテ(=恵民立国の精神)は古代文字ヲシテにも表れています。

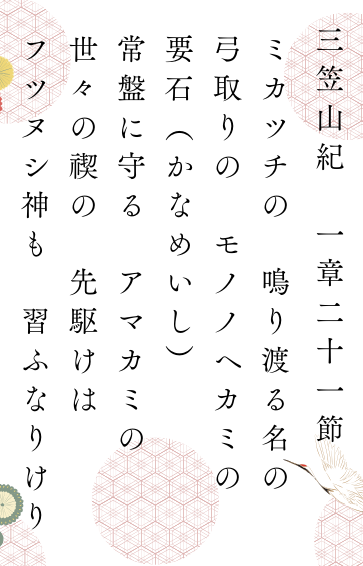

ヲシテ文字の『ト』

ヲシテ文字の『ト』

奥が深いヲシテ文字

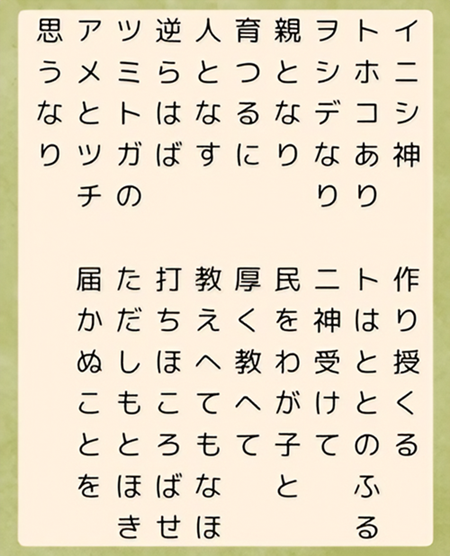

ヲシテ文字の『ト』は上記のように書くのですが、Y(子音:t音)と口(母音:ハニ)が重なり合っています。

ヲシテ文字(日本の古代文字)はこの母音と子音の組み合わせで成り立っているのですが、

この口はハニ=(土から水分を取り除いた状態)を意味しており、クニタマ(=地球)、クニ(=国)という意味もあります。

そして、Yの上部のVがアマカミが天の恵みを両手を伸ばして受け取る様を表し、下の縦棒は国家の中心のアマカミ(天皇)を表しています。

つまり、国家の中心のアマカミがアメの恵みを受け、国民にあまねく分かち及ぼす形になっています。

ヲシテ文字の詳細については、池田満氏の『ヲシテ 増補版 上下巻』をご参照ください。

上古代の人々は建国理念(=恵民立国の精神)はヲシテ文字にも表れていたのです。

ヲシテ文字の奥深さは池田満氏著『ホツマ日本の歴史物語1 アワウタの秘密』にも書かれていますので、合わせてお読みください。

こうして、私たちが歴史から忘れ去られた尊いアマテルカミのミコトノリを読むことができるのは、遥か上古代より何世代にもわたって書き留めて下さった方々のお陰です。

分る範囲で申し訳ないのですが、ホツマツタヱの写本、研究、保管して下さった方々の名を以下に挙げます。

| クシミカタマさん | ホツマツタヱ1~28アヤ編者 | クシヒコさんの曾孫 |

| オホタタネコさん | ホツマツタヱ29~40アヤ編者 | クシヒコさんの7世孫 |

| 和邇估容聰さん | ホツマツタヱ/ミカサフミ/フトマニ翻訳 | クシミカタマさん78世の子孫 |

| 小笠原通当さん | 神代巻秀真政伝 出版 | 赤左京二条坐神社神主 (清和天皇の後裔) |

| 小笠原長弘さん | ホツマツタヱ奉呈文筆者 | 赤間宮宮司 |

| 野々村立蔵さん | ミカサフミ/フトマニを購入 | 式内水尾神社の社掌(神職) |

| 正木昇之介さん | 秀真伝 二. 私考執筆 | 宮城控訴院検事 |

| 松本善之助さん | 現代用語の基礎知識 編集長 | 古本屋で秀真伝を発見 |

| 池田満さん | ホツマツタヱ原本保持 | ホツマツタヱを長年研究 |

ホツマツタヱは和邇估容聰さん→三尾社→小笠原通当さんに伝わり、

ミカサフミ・フトマニは和邇估容聰さん→野々村家→小笠原長弘さんが謄写し、小笠原家へと伝わったようです。

小笠原通当さん、アマテルカミの貴重なミコトノリが書かれた秘伝の書を、

本当にありがとうございます

本当にありがとうございます

→小笠原長弘さんが原本の他に複写を保持されていたため、松本氏の手に渡りました。

何世代にも渡り、書き写されてきたホツマツタヱの内容と、美鈴が実際にお会いしたアマテルカミやクシヒコさんの人柄が文献の内容とほぼ一致していたという

多少の誤記や写し間違いがあったにせよ、概ね正しく内容が書き写されてきたのでしょう。

そしてアマテルカミの尊いミコトノリを現代においても読めるのはひとえにこの方々のお陰なのです。

本当にありがとうございます。(深々と拝礼)

ご興味ある方は是非ホツマツタヱ関連本をお読みください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考図書:

秘められた日本古代史(続)ホツマツタヱ 松本善之助氏著

ホツマ辞典 池田満氏著

ヲシテ 増補版 上巻 池田満氏・辻 公則氏著