こんにちは!先日、眷属の方よりアマテルカミは近頃横浜の神社にもお出ましになっているとのことで、早速参拝に行ってみることにしました。

神社の名前は「杉山神社」と分かったものの、横浜市には実に31社もの「杉山神社」があることが分かりました。そして、何故こんなにも杉山神社が存在するのだろうと疑問に思いました。

色々調べてみると杉山神社とは、延喜式神名帳では武蔵国都筑郡唯一の式内社とされており、横浜市茅ケ崎中央に鎮座する杉山神社が有力な論社とされています。

眷属の方が教えて下さった神社とは、まさにこの杉山神社だったのです。偶然の一致かどうか分かりませんが、とにかくこの杉山神社にアマテルカミがおでましになるようなのです。

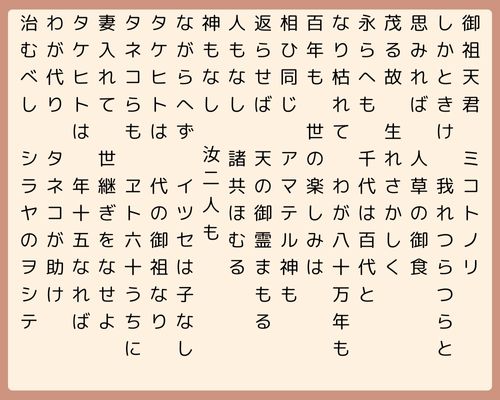

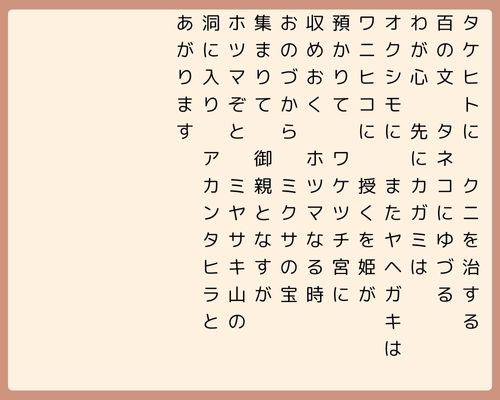

杉山神社由緒

ホームページで調べた由緒では、以下のように書かれています。

同社は安房神社神主の忌部勝麻呂により高御産日命、天日鷲命、由布津主命の3柱が祀られ、忌部氏の麻穀栽培地開墾の拡大とともに神社も広まった。

都筑郡は開拓者である忌部氏の勢力が強く、多くの古墳や環濠集落が作られるなど武蔵国府の支配外にある一つの小国を形成しており、古東海道も横断する物資の集散地だった。(Wikipediaより)

神社庁のホームページでは主祭神は天照大神、杉山神社の由緒では五十猛命となっています。ただしこの神社は同一建物で杦山神社、神明社、天王社、稲荷社が合祀されています。

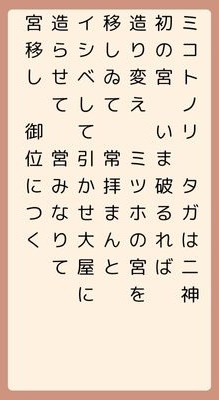

五十猛命とは?

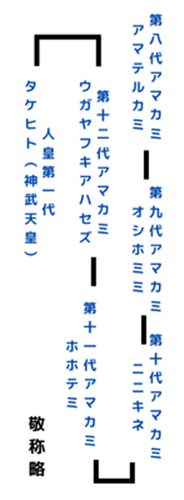

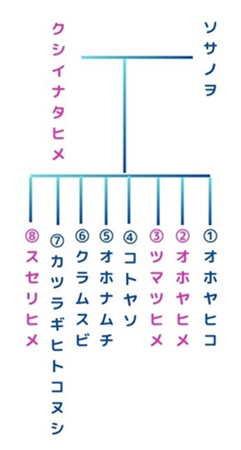

さて、この五十猛命という方、ソサノヲさんの息子とのことですが、松本善之助氏の系譜には出てこない方なのです。

ソサノヲさんは奥様のクシイナタヒメとの間に8人の御子を儲けられたのですが、五十猛命はオホヤヒコさんと同一という説があるので、恐らく長男のオホヤヒコさんではないかと思います。

オホナムチさんはてっきり長男だと思っていたのですが、実は三男だったんですね。

末の妹のスセリヒメがオホナムチさんの妻という説がありますが、オホナムチさんはアマテルカミの御娘であられるタケコヒメを娶っておられたし、アマテルカミが兄弟婚をお認めにならなかったと思います。

早速、最寄り駅から神社がある都筑中央公園に向かいます。駅周辺の繁華街を抜けていくと、突如、里山に迷い込んだような大きな公園が現れました。

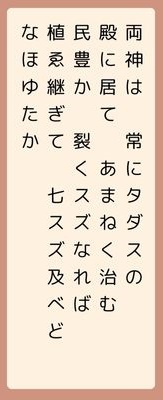

神奈川県の神社によくある不思議な共通点

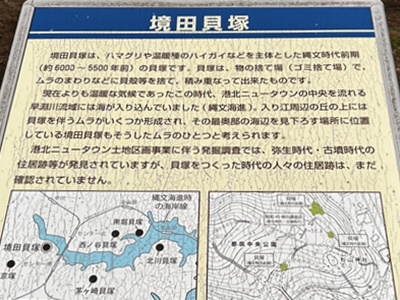

神奈川県の神社には不思議とある共通点があります。すべての神社には該当しないのですが、神社の近くに古代の遺跡が存在し、そして、そうした神社に限って御祭神がリアルにお出ましになるのです。

この杉山神社も例外ではなく、同公園内に境田貝塚があります。

公園の遊歩道を歩いていくと、公園全体が心地良い気で充満しています。この御神気は杉山神社から流れているのでしょう。

アマテルカミをお祀りする神社は広範囲に渡って良い気が流れていることが多いです。

丁寧に管理されている神社で、階段や手水舎も綺麗で、参拝者への配慮が感じられました。

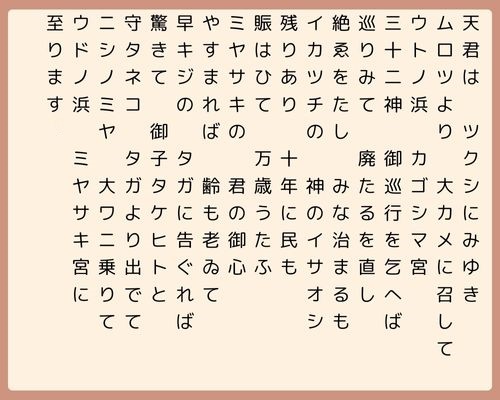

アマテルカミがおでましに

早速、本殿手前で祝詞を奏上し、日々の感謝をお伝えすると、アマテルカミはちゃんとお出ましになられました。しかも体が大きく見えました。いつものように、下はモというスカート状のお召し物、上半身は濃紺のお召し物でした。

アマテルカミにお会いすると不思議なのですが、本当に謙虚な気持ちになります。この国を豊かにして下さった御礼をお伝えして、御前を失礼しました。

美鈴には見えなかったのですが、眷属の方によるとオホヤヒコさん、ソサノヲさんもちゃんとお出ましになるとのことでした。

神社にあった由緒をよく読んでみると、合祀されている神明社は無格社だったそうです。

現在は社格制度は廃止されていますが、過去に無格社であっても、アマテルカミはちゃんとお出ましになります。ひとえにお祀りする人の心を見ておられるからと思います。

アマテルカミは自分に自信が無くて、落ち込んでいる人にも寄り添ってくださいます。

どんなに至らなくても、決して咎めたり、叱ったりなさらないのです。いつもニコニコ微笑んで、参拝者の方々を見守っておられます。

アマテルカミがお出ましになる杉山神社に是非ご参拝ください。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!