こんにちは!今日は久しぶりに神社の紹介です。実は伊勢神宮参拝前には、色んな神社からお呼びのお声がかかっていました。それが伊勢神宮参拝後はぴたっとお呼びの声がかからなくなりました。

やはり伊勢神宮が最高位かつ最強の神社だったことがあっさり判明してしまった訳なのでした。今回は伊勢神宮参拝前のお話になります。

参拝にお伺いしたのは、神奈川県は鎌倉市に鎮座する瀧口明神社で、最寄り駅は湘南モノレールの西鎌倉駅です。龍神が現れる神社としても有名ですよね。

ここは前々から大きな龍神がおられるなぁと思っていました。どなたなのだろうと思っていたら、主祭神は玉依姫とあります。

瀧口明神社上空に現れた鳳凰

ここに神社なんてあるのかぁと思うような住宅街を抜けて行きます。住宅街を抜けた一角に神社らしき建物が見えてきます。早速入口に向かうと、、、なんとびっくりしたことに4柱の鳳凰が上空に現れたではありませんか!

4柱の鳳凰は一体どなた?

以前に鳳凰雲について書いたと思いますが、鳳凰は皇位継承者を意味します。とてつもなく巨大な鳳凰雲はアマテルカミ(天照大神)を表すとも書きました。では玉依姫をお祀りする神社で4柱の鳳凰(=皇位継承者)が現れたとはどういうことでしょうか?

じつはホツマツタヱを読めばこの謎はすんなり解けます。

タマヨリヒメの出自

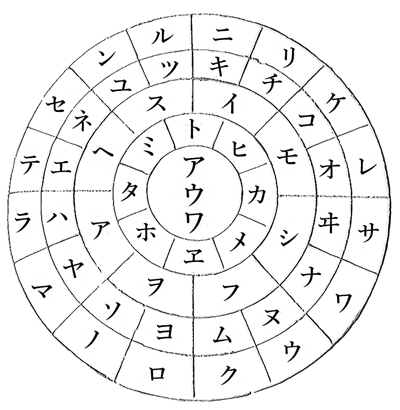

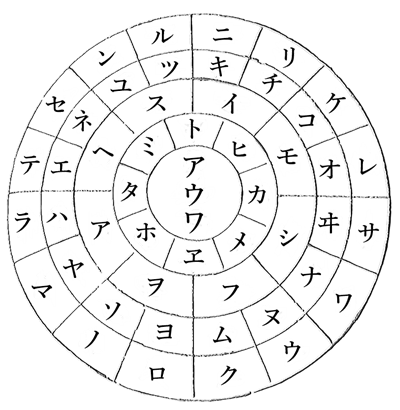

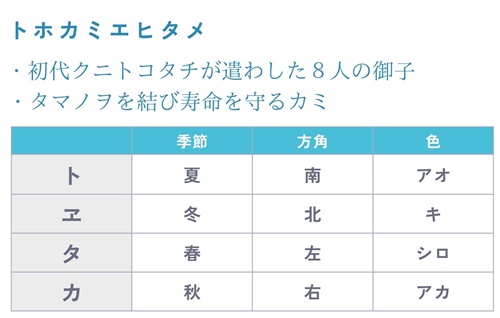

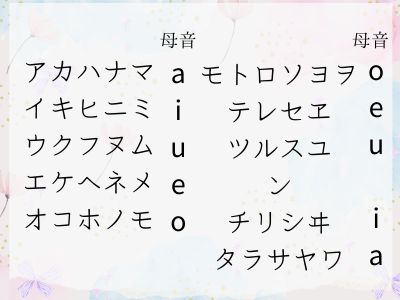

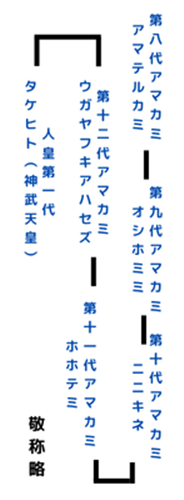

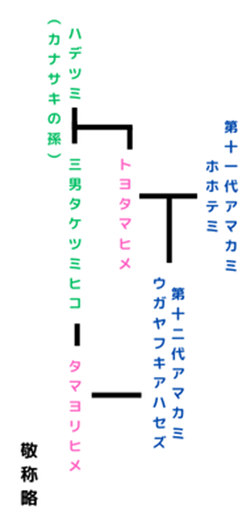

まず玉依姫とは一体誰なのか?系図①、②をご覧いただくと分かりやすいでしょう。

系図①は第八代アマカミ(上古代の天皇のこと)のアマテルカミ以降の系図を示しています。

系図②をご覧いただくと、タマヨリヒメは第十二代アマカミのウガヤフキアハセズ様のイトコであり、また妃であったことが分かります。

ちなみに、タマヨリヒメの祖父ハデツミという方は、九州全域を治めていた方で、カナサキさんという方の孫にあたります。

タマヨリヒメの先祖カナサキさんとは?

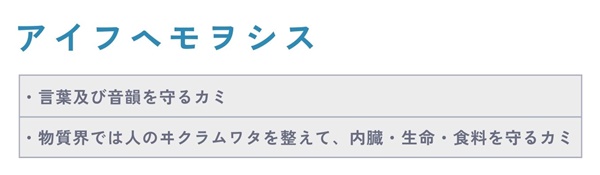

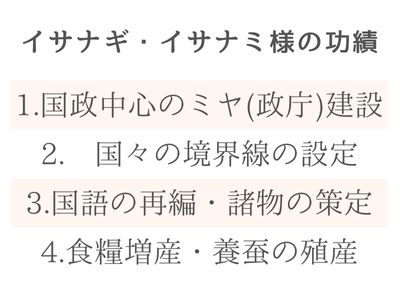

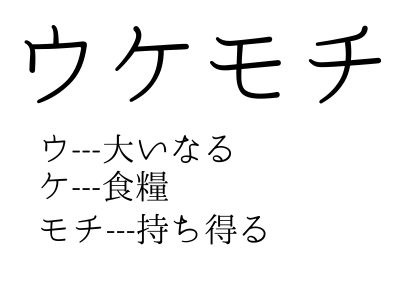

カナサキさんは、舟づくりと海運に秀でた初代シマツヒコの7代目の子孫にあたります。造船技術にも長けていたカナサキさんは、大きな漕ぎ舟(カモフネ)を建造して世に貢献します。

また、アマテルカミの実姉であるワカヒメ様の養父でもあり、ハタレの乱では主参謀としてアマカミを支えたため、アマテルカミから厚い信頼を得ていました。

そして、カナサキさんの娘のハヤアキツヒメ(アキコヒメ)(大祓の祝詞にも出てきますよね)はアマテルカミの妃に上がり、アマツヒコネさんを産んでいます。タマヨリヒメはそのような名家のお生まれなのでした。

4柱の皇位継承者

では、タマヨリヒメにまつわる4柱の鳳凰は誰なのかを考えてみましょう。2柱は簡単に分かります。まず夫君のウガヤフキアハセズ様ですよね。それから、お子様のタケヒト様(神武天皇)でしょう。

では、あと2柱は誰なのか?上の系図から見れば、夫君のウガヤフキアハセズ様の父ホホテミ様、そして一番大きい鳳凰はその御父上のニニキネ様だと思います。

では、なぜこんなに沢山の皇位継承者が出てこられるのか?これは美鈴の推測ですが、恐らく由緒が正しく伝わっていない等の理由で御祭神がお困りなのだと思います。

実は、御祭神は神社に書かれている祭神名および由緒はきちんと把握されています。つまり、御祭神名を見て「ここは確かに自分を祀る神社である」と分かるけれど「由緒を見る限り、明らかに自分のことは書かれていない」となると、不在ということになってしまいます。

御祭神はご自身のことを参拝者に正しく把握して欲しいと思っておいでなのです。ちなみに当ブログで紹介した御祭神から、ことごとくお礼を伝えて頂いているので、ホツマツタヱに書かれていることは、やはり合っているのだと思います。(先日もイサナギ・イサナミ様がお礼を伝えに来てくださった。)

タマヨリヒメの夫君フガヤフキアハセズ様

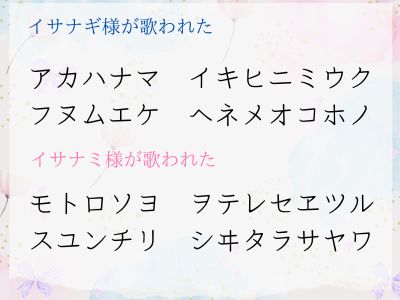

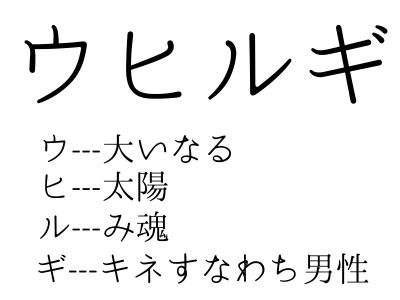

第十二代アマカミのウガヤフキアハセズ様とはどんな方なのでしょうか?ホツマツタヱにミコトノリが残されていますので見てみましょう。長文のため中略しています。

タケヒト(神武天皇)とタネコしっかり聞くがよい。この頃は食物が豊富で十分であるのに、人心はダレ、小利口に過ぎるようだ。(中略)心を暗くするのは、何ともいいようもないほど素晴らしいアマテルカミがカミアガリされたことだ。そうなると不安なのはこのアメナルミチ(恵み和す精神)を身をもって守っていく神がいなくなりはしないかということだ。(中略)汝タケヒトはいまや十五歳だから、もう立派に成人である。タネコの援助を得て治めてゆくがいい。ここに治国の基本となるべき精神と具体的方法を述べた沢山のフミがある。本来はタケヒトに渡すべきだが、一時タネコに渡すことにする。このフミを熟読して、タケヒトを助けて貰いたい。(ホツマツタヱ27アヤ)

ここで出てくるタネコとは、アマノコヤネさんの孫で、タケヒト様が5歳の時から御守役・後見役を務めています。このミコトノリが出された後にウガヤフキアハセズ様は吾平山上陵(鹿児島県鹿屋市吾平町)でカミアガリされます。アメノミチをしっかり体得されていた方だと伺えます。

結構、衝撃的な事実

ウガヤフキアハセズ様は一般人にはあまり馴染みのないアマカミ(上古代の天皇)ではありますが、実は京都市左京区下鴨泉川町に鎮座する下賀茂神社(賀茂御祖神社)に本来祀られるべき方はウガヤフキアハセズ様なのだそうです。

ホツマツタヱには、ちゃんと根拠があります。賀茂御祖神社の「御祖」とはウガヤフキアハセズ様を指す言葉だからです。

ここはアマテルカミのミコトノリをホツマツタヱの原文から見てみましょう。

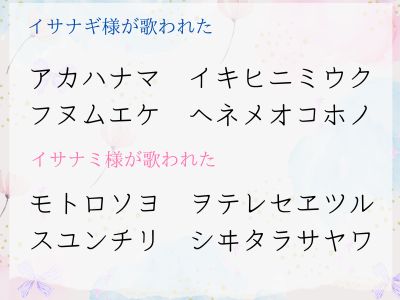

ワレムカシ(われ昔) アメノミチウル(天の道得る)

カグノフミ(カグの文)ミオヤヲカミヲ(御祖ヲ神を)

サヅクナモ(授く名も)ミオヤアマキミ(御祖天君)

コノココロ(子の心) ヨロノマツリヲ(ヨロノマツリを)

キクトキハ(聞く時は)カミモクダリテ(神も下りて)

ウヤマエバ(敬えば) カミノミヲヤゾ(神の御祖ぞ)(略:ホツマツタヱ27アヤ)

このミコトノリはウガヤフキアハセズ様の即位の際に、アマテルカミが出されたものです。アマテルカミはウガヤフキアハセズ様に御祖天君の名を授けたことが分かります。

そのため、古来より下賀茂神社はウガヤフキアハセズ様を主祭神としてお祀りしていたらしいのです。そうすると、配神として妃のタマヨリヒメとウガヤフキアハセズ様の舅であるタケツミさんが祀られていることにも綺麗に納得できます。

タマヨリヒメにご挨拶

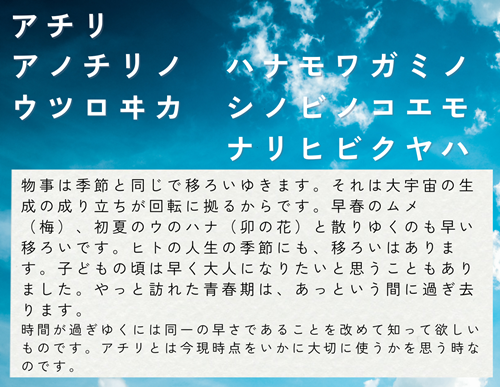

大分話がそれましたが、参拝記にもどります。鳥居をくぐって、本殿で丁寧にタマヨリヒメにご挨拶をします。タマヨリヒメの柔らかい波動を感じることができ、とても歓迎して頂きました。丁度、神社の本殿に集まった子どもたちに向けに祭事が行われていました。

とても波動の良い神社でパワーを頂きました。タマヨリヒメの柔らかい、女性らしい、癒しのパワーを頂きたい方は是非ご参拝ください。

タマヨリヒメにまつわる方々のエピソードも追々ご紹介したいと思います!最後までお読みいただきありがとうございました!

参考図書:ホツマ辞典/池田満氏著