皆さんこんにちは!前回クシヒコさん(=オオクニヌシノミコト)が祭られている大神神社に行きたい!というエピソードを書きましたが、今回はその続きです。

大神神社は奈良県桜井市に鎮座する大和国一之宮神社です。

クシヒコさんに縁の神社なので、参拝に伺いたい気持ちはあるけれど、「先立つものが、、、」

と悩んでいたある日のこと。

玄関先に現れた幸運の虫

夫が玄関先に珍しい虫がいると呼びに来てくれました。

幸運の象徴:タマムシ

幸運の象徴:タマムシ

調べてみるとタマムシという虫でした。とても縁起の良い虫でタマムシを見ると臨時収入など金運に恵まれるそうです。

「臨時収入かぁー、入るといいけど、まさかね」っと思っていたその一か月後、

夫が「臨時収入が入った」と言いました。

しかも、いつもは臨時収入が入っても何らかの支払いで消えていたのに、今回は臨時収入の一部を使っても良いとお達しが出ました。私は「やったー!大神神社に行ける!」と大喜びしたのでした。

しかし、、、様々な諸事情から奈良に行けません。(涙)クシヒコさんは私の奈良行きを喜んで下さったのになんでー?と思ったのです。

暫くして、クシヒコさんの意図が分かりました。

「大神神社に参拝したいお気持ちは嬉しいです。では、まずヲヲンカミにご参拝ください」という意味だったのです。

よく考えればそれもそうなのです。そもそもクシヒコさんは臣下です。臣下に先に参拝するより、アマカミに先に参拝するのが筋です。クシヒコさんがおっしゃることはごもっともなのです。

アマテルカミは偉大な方ですが、その偉大な方を教え育てた方がトヨケカミです。そのため伊勢神宮の外宮にお祭りされているトヨケカミを先に参拝するようになっているのでしょう。

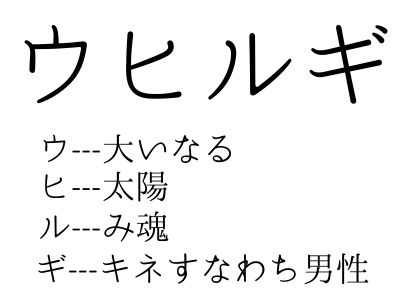

ヲヲンカミとは?

ヲヲンカミとはアマテルカミ(天照大神)のことです。クシヒコさんにとっては外祖父でもあるし、偉大なアマカミ(上古代の天皇)でもありました。

10代の頃のアマテルカミ

10代の頃のアマテルカミ

ヲヲンカミに縁の神社と言えば、伊勢神宮か比沼麻奈井神社が真っ先に浮かびます。比沼麻奈井神社近辺(久治岳)でもヲヲンカミにお会いできそうですが(何といっても御陵がある場所なので)、今回は交通の便を考えて伊勢神宮にしました。

三重県伊勢市には伊勢神宮の他に、伊雑宮(イサワノミヤ)という神社があります。アマテルカミはアマカミに即位された後、富士山南麓のハラミノミヤにおられましたが、外祖父であるトヨケカミの遺言もあり、三重県の伊雑に宮を遷します。

長年イサワノミヤにおられたアマテルカミが、現在の伊勢神宮の内宮の地に遷られたのは晩年になられてからでした。

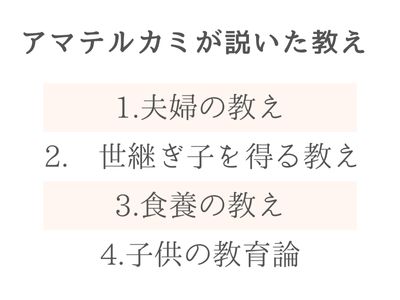

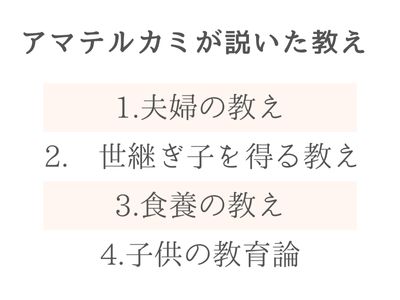

伊勢とは本来夫婦という意味なのです。アマテルカミは晩年教育に力を入れ、夫婦の教え(=イセノミチ)、世継ぎ子得る教え、食養の教え、子どもの教育論など人々の指導にあたりました。

いかがでしょうか?現代にも通じる重要な教えではないでしょうか?アマテルカミのおられた時代から文明が発達し、生活水準は大幅に変わりました。しかし、根本的な人間の悩みは太古の昔からさほど変わらない気がします。

アマテルカミは人とは何であるか?人の真の幸せは何かを追及され、倫理、哲学、教育の分野でも多大な影響を及ぼしました。そのため、アマテルカミの治世に国が豊かになったのです。

伊勢神宮は日本の最高位の神社ですが、それはアマテルカミの立てた功績があまりにも大きかったからと言えるでしょう。

アマテルカミは尊敬する偉大な祖父トヨケカミが入寂された京都の久治岳で崩御されることを強く願われたため、久治岳の洞で入寂されました。肉体はありませんが、アマテルカミはスピリットな存在として今もおられます。

ヲヲンカミに呼ばれた理由

結果的に大神神社から伊勢神宮行きになりましたが、実はアマテルカミが伊勢に呼んで下さったと思っています。

臨時収入も予想外で、本当に天から頂いたという感じでした。

何故アマテルカミに呼ばれたのか思い当たるふしがありました。それは、当ブログでトヨケカミを紹介したことです。

もちろん、お妃のホノコヒメや皇太子オシホミミ様を紹介したことも喜んで下さったのですが、アマテルカミのトヨケカミに対する思いは更に強いと感じました。

アマテルカミの偉大な師匠:トヨケカミ

トヨケカミ(=豊受大神)はアマテルカミの外祖父でもあるし、日本人なら誰でも知っている有名氏族のご先祖様でもあります。諱(本名)はタマキネというお名前で、イサナギ・イサナギ様を輩出した東北の名門タカミムスビ家の第5代当主です。

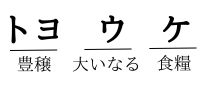

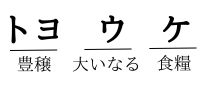

トヨケカミ

トヨケカミ

東北・関東の地を立派に治めたので、ホツマキミ・ヒカシノキミ・トヨウケなどの称え名が与えられました。

トヨウケとは豊穣な食糧で人々の生活を豊かにしたという意味があります。

アマテルカミはトヨケカミのことをブログで書くと本当に喜ばれます。それほど大好きな祖父であったし、アマテルカミの存在そのものに多大な影響を与えた師匠でもありました。

トヨケカミは孫であるアマテルカミにご自身の持てるあらゆる英知を授けます。

アマテルカミの喜ばれる姿を見るとホツマツタヱには真実が書かれていると実感します。(アマテルカミとは以前有鹿神社でお会いしています)

トヨケカミは比沼麻奈井神社に祭られますが、垂仁天皇の時代にヤマトヒメによって伊勢神宮の外宮に祭祀されます。

外削ぎ・内削ぎの重要な意味

伊勢神宮には外宮・内宮がありますが、外宮の千木(社の屋根から突き出ている木)は外削ぎ、内宮の千木は内削ぎになっています。これは男神・女神という意味ではありません。

外削ぎは、父母であれば父、縦横ならば縦、柔硬ならば硬を意味します。反対に内削ぎは父母であれば母、縦横ならば横、柔硬ならば柔を意味します。

世の中を上手く収めるには白黒をはっきりさせる男性的な面も必要もあるし、時には国民に恵みを与える女性的な面も必要であるという意味が込められています。(池田満氏 ホツマ辞典参照)

これは子育てにおいても言えます。甘やかしすぎるとと我儘に育つし、厳しくしすぎると自信の無い子に育ってしまいます。世の中のルールであったり、物事の白黒はしっかり教えて、愛情を持って育てる柔軟さが必要です。

アマテルカミの時代にハタレの乱という全国的な騒乱が起きました。発端となったのが、ご自身の弟と妃でした。身内だからと言って、温情を与えては民が納得しません。指導者は罪を犯した者は厳しく処罰しなければなりません。

その一方で民に慈しみを与え、優秀な功績を立てたものには賛辞を送りました。アマテルカミの治世に国が豊かになったのも納得できます。

喜んで下さるアマテルカミ

伊勢行きがきまり切符の手配も済んだある日。

子供を自転車に乗せて送迎していたら、頭上に大きな鳳凰雲が現れました。(送迎中で撮影が出来なかったので、PhotoACさんからイメージを拝借)

びっくりして自転車でひっくり返りそうになりました。しかもその鳳凰雲の周りに無数の龍雲、鳳凰雲、飛んでいます。それはもうたくさん。

以前に私は鳳凰は皇位継承者を意味するとブログに書きました。とびきり大きい雲はアマテルカミ(天照大神)を意味します。もし皆さんが巨大な鳳凰雲を見たら、それはアマテルカミがお傍におられる。あなたを見守っているという意味になります。

アマテルカミが喜んでおられると思ったのですが、「どうしてこんなに喜んで下さるんだろう?」と不思議でした。

次回は伊勢神宮の参拝記を書こうと思います。最後までお読みいただきありがとうございました!